월간 개요 — 반등이 확인된 9월

2025년 9월 한국 화장품 수출은 5억 4,948만 달러(잠정치 기준)로 전월 대비 +30.0%, 전년 대비 +15.8% 증가했다.8월까지 주춤했던 흐름에서 벗어나 미국과 홍콩을 중심으로 출하량이 늘며 전 품목 동반 회복이 나타났다.

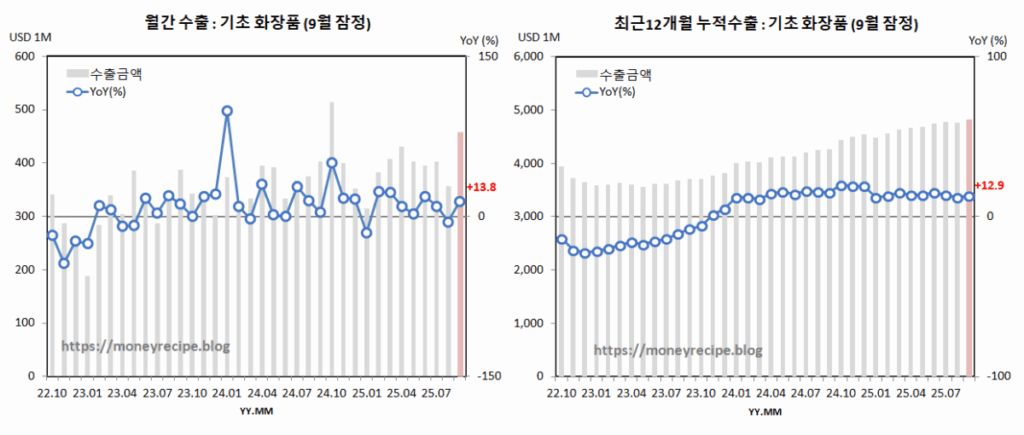

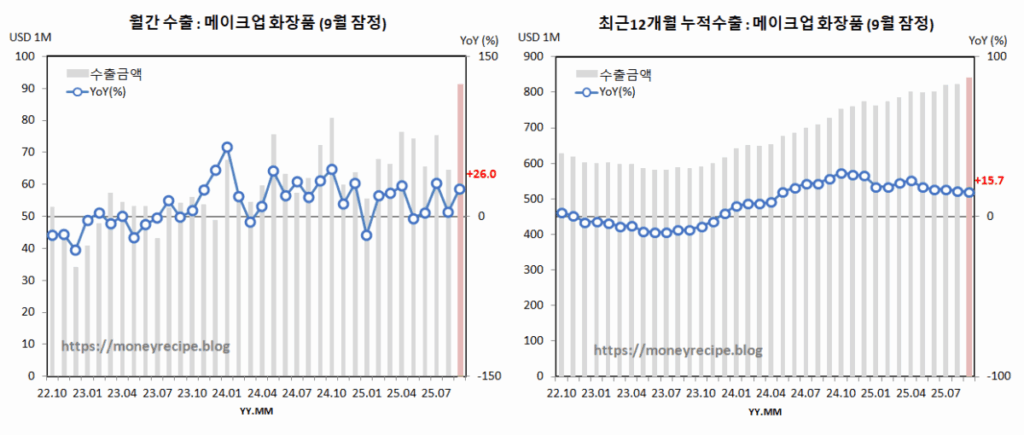

기초화장품 수출은 4억 5,848만 달러(+13.8% YoY), 메이크업 화장품은 9,122만 달러(+26.0% YoY)로 상승세를 보였다.

중량은 전월 대비 약 +25% 증가, 평균 단가는 –8% 하락해 물량 중심의 회복이 이루어졌다.

주요 시장 동향

미국은 1억 2,368만 달러로 전월 대비 +38.5%, 전년 대비 +42.1% 증가했다.

8월 일부 품목의 관세 인상 여파로 일시 둔화됐으나, 9월에는 정상 출하가 재개되며 회복세가 뚜렷했다.

중국은 1억 1,718만 달러(–28.0% YoY, +46.8% MoM)로 전년 대비 감소세가 이어졌지만 월간 기준으로는 개선되었다.

홍콩(4,697만 달러, +46.2% MoM)과 일본(4,541만 달러, +45.5% MoM)은 아시아 내 수요 회복을 반영하며 강한 증가세를 기록했다.

러시아, UAE, 폴란드, 캐나다 등 신흥시장도 전년 대비 40~80%대의 높은 증가율을 나타냈다.

국가별 수출 현황 (Top 10)

상위 10개국 합산 수출액은 4억 2,840만 달러로, 전체 화장품 수출의 약 78%를 차지했다.

| 순위 | 국가 | 수출액 (M USD) | 전년비 (YoY, %) | 전월비 (MoM, %) | 비중 (%) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 미국 | 123.7 | +42.1 | +38.5 | 22.5 |

| 2 | 중국 | 117.2 | -28.0 | +46.8 | 21.3 |

| 3 | 홍콩 | 47.0 | +55.7 | +46.2 | 8.5 |

| 4 | 일본 | 45.4 | +14.7 | +45.5 | 8.3 |

| 5 | 러시아 | 21.1 | +43.1 | +14.3 | 3.8 |

| 6 | 베트남 | 16.2 | +15.0 | +41.9 | 3.0 |

| 7 | UAE | 15.2 | +77.6 | +38.9 | 2.8 |

| 8 | 폴란드 | 10.8 | +80.5 | +21.9 | 2.0 |

| 9 | 캐나다 | 10.7 | +84.5 | +79.1 | 1.9 |

| 10 | 호주 | 10.1 | +36.5 | +50.3 | 1.8 |

품목별 구성

9월 화장품 수출 중 기초화장품이 전체의 83%, 메이크업 화장품이 17%를 차지했다.

기초화장품이 여전히 중심을 이루지만, 색조 부문은 전월 대비 비중이 소폭 확대되며 제품 구성의 균형이 점차 조정되는 모습이다.

12개월 누적 기준으로는 두 품목 모두 전년 대비 두 자릿수 성장을 유지하고 있다. 기초화장품이 전체 규모 성장을 이끌고, 메이크업 화장품이 성장률 측면에서 뚜렷한 개선을 보이면서 K-뷰티 수출 구조가 점차 안정적이고 다변화된 형태로 변화하고 있다.

| 구분 | 월간 | 12개월 누적 | ||

|---|---|---|---|---|

| 수출액 (M USD) | 전년비 (YoY, %) | 수출액 (M USD) | 전년비 (YoY, %) | |

| 기초화장품 | 458.5 | +13.8 | 4,815.3 | +12.9 |

| 메이크업화장품 | 91.2 | +26.0 | 842.2 | +15.7 |

| 합계 (HS 3304) | 549.7 | +15.8 | 5,657.5 | +12.6 |

요약 및 시사점

9월 한국 화장품 수출은 5억 5천만 달러를 상회하며 8월의 일시적 둔화에서 빠르게 회복됐다.

미국과 홍콩을 중심으로 주요 시장의 출하가 확대되었고,

중국 수출은 여전히 전년 대비 감소세를 보였지만 월간 기준으로는 개선 흐름이 나타났다.

품목별로는 기초화장품이 전체 수출의 80% 이상을 차지하며 절대적인 비중을 유지하고 있고,

메이크업 화장품은 높은 증가율을 기록하며 성장 기여도를 확대했다.

이러한 구성 변화는 단기적으로 제품군 다변화와 시장 수요 변화에 따른 조정으로 해석된다.

지역별로 보면

미국·홍콩·일본 등 기존 주요 시장이 회복 흐름을 주도했으며,

폴란드·UAE·캐나다 등 신흥 시장의 성장세가 두드러졌다.

특히 중동과 유럽에서는 중저가 제품과 프리미엄 라인의 동반 성장이 확인되고 있어

국가별 소비 구조가 점차 다층화되는 모습이다.

향후에는

① 북미 지역의 관세 관련 변수,

② 중국 내수 회복 속도와 온라인 판매 채널의 추세,

③ 신흥시장으로의 수출 구조 확장

등이 주요 관찰 포인트가 될 것으로 보인다.

이 세 가지 요인은 한국 화장품의 수출 구조 변화에 직접적인 영향을 미칠 가능성이 크기 때문에,

향후 통계 추이와 시장 반응에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.